美少女リアがカンフーで大活躍!;『ポライト・ソサエティ』は切れ味最高の娯楽映画

かつて多くの職場では、女にとって「結婚は永久就職」と言われ、女はいざとなれば結婚に逃げ込めるからいいなあと男たちに言われたものだ。この映画を観るとその状況が今もあまり変っていないことに気づき、にんまりする。いくら時代が変遷したからと言って、世の中の仕組みがそう簡単に変わるわけがない。女たちはうかうかしてはいられない。世の中はさまざまな策を弄してうぶな善女を結婚という罠に誘い込む。ぶっ飛んだアクション・コメディの体裁だが、この映画は伝統的ともいうべき男と女の戦闘映画だ。

イギリスのパキスタン系ムスリムの社会。恵まれた庶民の家に生まれた高校生リア(プリヤ・カンサラ)はスタントウーマンになるのが夢だ。彼女を応援する姉のリーナ(リトゥ・アリヤ)は画家を志して美術大学に進んだが、行き詰まっている。そんなある日、姉妹は両親とともに富豪が主催するイードの夜会に招かれ、リーナがハンサムで有能な御曹司サリム(レカー・ジョン=チェリヤン)の目に留まる。まさに「結婚という永久就職」に目がくらんだかのような姉に、リアは猛反発。だが両親はこの良縁を逃がしてなるものかとばかりに結婚に突き進む。

女は意気阻喪したとき「素敵な男性の胸にすがりたくなる」と、リアと親友二人はリーナの心理を分析する。まさにそのとおりで、姉は芸術家肌のやわな神経を持つが、身体を鍛えている妹は勘働きに優れている。突拍子もないことを思いつき、つぎつぎに実行し、失敗を重ねてもめげない。目的は窮地に陥っている姉を救い出すことだが、うさん臭いサリムの生活を探ってもその証拠がつかめない。男装してジムの男子ロッカールームに潜入、パソコンを拝借するなど、素っ頓狂なシーンが続くがリズミカルでサービス精神満点、憎めない。

いくら時代が変わっても世界が男を中心に回っているのは、男性には母親という強い味方がいるからだ、ということが次第にあからさまになる。おまけに、息子を溺愛するタイプの母親たちは現代に生きている娘たちを、なんにでもなれると思い込む自由な存在と決めつけて憎んでいる。女の敵は女、とはこういう場面に当てはまる表現で、女たちの闘いがいつまでたっても厳しいままなのは、こういう手練れの女たちの深い憎悪との闘いを乗り越えなければならないからである。

とはいえ、この映画は肩ひじ張ったフェミニズム映画にはならない。根っこにあるものは、あくまでも姉リーナを思う妹リアの善良さである。彼女と親友二人との確執と和解、さらには対立していた同級生との思いがけない共闘の実現が重なり、中盤からはひたすら胸のすく展開が待ち受けている。次第に強大な悪魔と化していくサリムの母親の造形は、大笑いしながら観られるけれど、どこかしら異様にリアルで怖ろしい。基本設計がしっかりしているから、滑稽な場面が上滑りせず、応援する観客の心をつかんで離さない。

スタントウーマンとしてリアが目指しているのはユーニス・ハサート(本人)で、彼女に見てもらいたい一心で必死に練習しているのが、空中後ろ回し蹴り。何度やってもうまくいかず、ほとんど笑いを取るためのアクションでしかないと思っていたら、とうとうやってきました、大いなる見せ場。ここはキメるはず、と手に汗握れば見事にキメてくれ、その後の表情がまた可愛らしい。一方通行かと思えたこの“憧れの人”ユーニスがちゃんと意思表示をしてくれるのも、少女の憧れをきちんとくみ取る映画の意思の表われである。

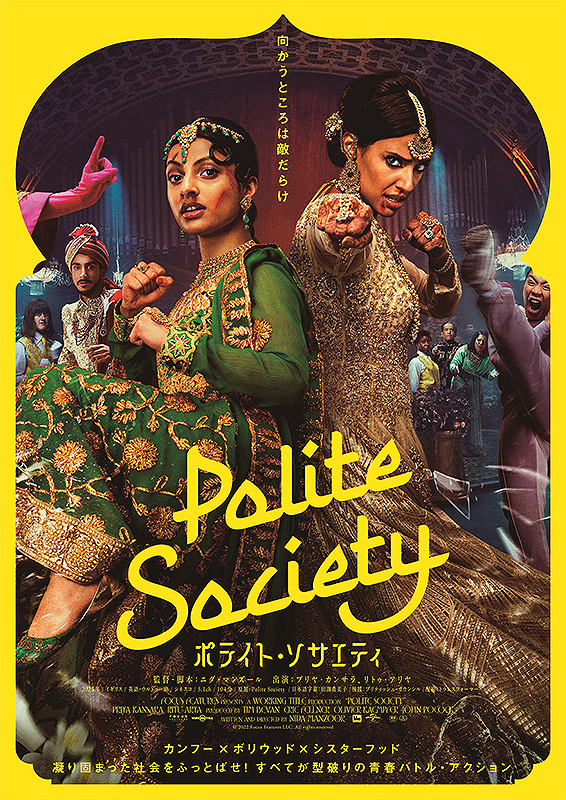

結婚式会場がクライマックスになるのは娯楽映画の王道だが、ここで、思いがけなくインド映画でおなじみの華やかで迫力あるダンスシーンが展開される。しかも、それは意味の薄いおまけとしての扱いではなく、リアの花婿に対する大いなる挑戦状、挑発のダンスになっているのがまた念入りなのである。結婚式のために盛装したリアの姿のまばゆさ、ダンスの美しさもさることながら、リアの意志の強さが怒りとなってほとばしる様子は、アクションシーンにもまして説得力がある。女の、女による、みんなのための切れ味最高の娯楽映画。待ってました! と大向こうから声を掛けたい。

ポライト・ソサエテ

2024年8月23日より公開

2023年製作/104分/G/イギリス

原題:Polite Society

配給:トランスフォーマー

(C)2022 Focus Features LLC. All rights reserved.